2022-04-27

典型示范区三维反射浅震施工

“九天开出一成都,万户千门入画图。”这是古诗里的成都。“一年成聚,二年成邑,三年成都”,而后千年“城名未改,城址未变”,这是历史演绎里的成都。“要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去”,这是2018年2月习近平总书记在四川视察期间对成都的殷切嘱托。由此,3000年“城名未改,城址未变”的成都,开始了逐步优化城市空间布局、重塑产业经济地理的变局。正是在这样的背景下,2018年成都成为全国首批多要素城市地质调查试点示范城市,通过城市地质探路公园城市建设,促进人与自然和谐共生。

创新突破的一场城市体检

“多要素城市地质调查不同于传统的水文、工程、环境、区域等单专业地质调查,而是打破专业界限,从空间、资源、环境、灾害、生态五个方面出发,以问题和需求为导向,开展多手段相结合的综合性调查。这样的调查成果可以直接给相关管理部门使用,更加直接有效。”中国地质调查局成都地质调查中心相关负责人一语中的。

2018年,《成都市多要素城市地质调查总体实施方案》通过了成都市政府和自然资源部中国地质调查局联合组织的评审,具体内容包括,开展城市规划建设核心区城市地下空间三维地质结构探测,系统查明成都市建成区地下100米和规划区地下200米以浅地质结构,以及约束地下空间开展利用的不良地质条件,支撑地下空间科学规划、综合利用;开展成都市规划建设重点区主要资源综合调查,评价成都市地下水资源,圈定优质地下水水源,提出开发利用建议;开展第四纪地质与断裂活动性调查,重建成都平原古地理环境演化历史,讲好成都地质演化故事;建设地质环境综合监测网络、地质资料馆和数据中心,高精度三维地质模型、城市地质信息系统及地下空间开发利用政府决策分析平台。

也是在这一年,中国地质调查局与成都市政府签订战略协议,在全国率先启动城市地下空间资源地质调查。项目重点突出中心城区、天府新区、天府空港新城、成都国际生物城、简州新城和淮州新城等六大规划区,面积1584平方千米,选取天府新区中央商务区等5个典型地区进行地下空间综合应用示范,服务于城市规划区绿色清洁能源利用以及特色农业和生态产业规划、发展,同时针对龙泉山断裂带和新津—成都—德阳隐伏断裂带部署断裂活动调查与地应力监测,为城市建设安全发展提供保障。

“这两个项目相辅相成、合二为一,也就相当于为成都这个有着1600多万人口的大都市做了一个体检,打造地上地下一体的‘透明成都’,支撑‘智慧成都’规划建设与管理。”成都市规划和自然资源局相关负责人说。

攻坚克难的一次技术创新

2021年1月,成都打造的换乘功能最强的P﹢R交通项目——锦城广场综合换乘服务中心即将完工。这个交通枢纽东邻红星路南延线,南侧绕城高速与桂溪公园连通,西侧为环球中心,北侧连通大魔方演艺中心,总体建筑面积约22.5万平方米。它不仅可以直达天府国际机场,更可以满足地铁、公交、私家车、自行车等多种交通工具的转换需求,解决了市民停车难的问题,也消解了人流量大时交通中心面临的换乘压力。

随着城市的变革,人们从更智能、更人性化、更注重生态环境的角度,发挥交通枢纽价值,将其打造成为一个兼具艺术性、多功能的城市综合空间,这其中自然也少不了多要素地质调查项目的助力。但锦城广场精细化三维地质结构探测在成都地质调查中心高级工程师王德伟看来却是一个不可能完成却必须完成的任务,“在这里我们几乎遇到了城市探测可能遇到的所有困难”。

锦城广场的精细化三维地质结构探测范围超过5平方千米,涵盖城市建成区与在建施工区,涉及4个大型商业综合体、4条地铁、4个湖区和两大城市公园,纵横交织的城市干道,星罗棋布的居民楼、市政办公楼和地下停车场,以及锦城广场P﹢R换乘枢纽工程多个大型建筑工地给地质调查工作带来了很大的困扰。

怎么办?探测实施单位一方面通过政府公告、函告、宣传片、公众开放日、施工场景录像展示等方式开展多层次、多轮次立体宣解,消除公众的不解与疑虑;另一方面通过科学布点确保“绿色无痕”。施工前,利用无人机对工区进行立体扫描、拍摄,获取区内高清三维数字照片,在此基础上,进行多轮次室内预设计、预模拟和技术预处理,优选施工方案和设备;施工中,利用夜间施工、机械协停、道路管制等措施,营造良好低噪采集环境,确保资料品质。同时,在技术方面创新使用无GPS信号区高精度炮检点放样技术、城市复杂工况条件下的多源激发技术、三维浅震多波场精细资料处理技术、聚焦浅层的三分量共振成像调查技术、多信息融合综合地质解译技术、城市地下空间三维立体建模技术,取得了精细的三维刻画解译成果。“这些工作的开展为全国城市开展典型示范区精细化三维地质结构探测提供了实践经验。”王德伟自豪地介绍。

然而,这只是成都多要素城市地质调查项目创新推动的一个侧面。项目负责人、成都地质调查中心教授级高级工程师王东辉告诉记者,在整个地质调查项目中,成都地质调查中心在物探探测技术、钻探探测与原位测试技术、三维地质建模技术等方面均进行了创新,初步构建了从资料收集整理、调查评价、综合监测、成果表达,到数据库建设、三维建模、信息系统建设等全流程较为完整的技术体系和技术要求。

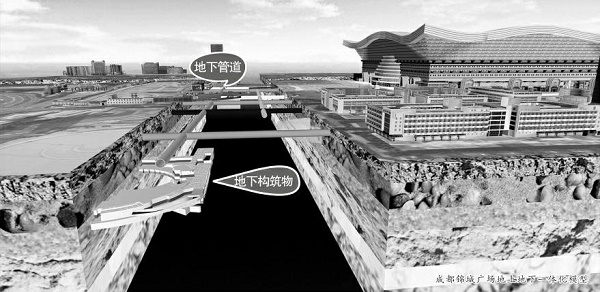

其中,尤为值得关注的是三维地质建模与信息决策平台建设。平台基于钻探、物探、地质专家经验等多源地质数据信息,采用先进的模型动态更新、渲染技术,融合地上建筑物、地下管线、交通、构筑物及地质体模型,呈现出城市全空间三维立体形态,形成了成都市多要素三维数字地质模型成果体系,覆盖成都全域和典型示范区,为建设践行新发展理念的公园城市提供可靠有效的技术支撑。平台还将成都市历年地质存量数据、近年新增数据进行共享交换,打破不同部门、不同区域之间数据壁垒,扎实提高了自然资源治理能力和治理体系信息化水平。

随需而动的一场探索实践

3年前,龙泉山脉丹景山山脊还是一片乡野景象。如今,在丹景山山脊的最高处,伫立着网红打卡地——“城市之眼”丹景台。站在丹景台极目远眺,三岔湖和更远处的天府国际机场尽收眼底。

这是成都龙泉山城市森林公园一隅。“水旱从人、不知饥馑”的天府之国成都,随着简阳市行政区划的调入,不仅管辖面积增加了18%,而且整个龙泉山脉成为城市内山,城市发展格局从“两山夹一城”拓展为“一山连两翼”。由此,成都也确立了“东进、南拓、西控、北改、中优”战略。而这在成都地质调查中心高级工程师李胜伟看来,与多要素城市调查的结果不谋而合。

李胜伟告诉记者,通过综合考虑成都城市地下空间资源利用的良好条件和约束性地质要素,结合区内地质结构条件空间与垂向上的差异,项目组提出了成都市地下空间资源分区、分层综合利用的建议。比如“东进”地区除龙泉山外,地质条件总体优良,地下0米~200米范围有利于地下空间利用,我们就提出将自动化程度高、环境影响较大的工业企业转入地下,加强地下物流仓储、污水处理、变电站、地下水库和洪水调蓄等利用。再比如“西控”地区,地下0米~30米富水松散砂砾卵石地质问题较突出,30米以下需统筹保护隔水层和优质水源地,地下空间利用约束性地质要素较多,需谨慎开发,建议除轨道交通、综合管廊等重大基础设施外,不做大规模利用等。同时,我们在提交给成都市的报告中,还将成都0米~200米的地下空间资源分为了4层,0米~30米的地下空间应加强特殊类土等地质问题防范与处理,优先以生活娱乐、停车场、地下商场等与人类活动联系密切的方式进行利用;30米~60米的地下空间利用地质条件总体优良,可优先利用,利用方式可以物流通道、综合管廊、地下交通等公共服务为主;60米~100米的地下空间利用应统筹保护优质水源地,协同利用浅层地热能资源,利用方式以生产储存为主;100米~200米的地下空间利用也要统筹保护优质地下水水源地,防范钙芒硝溶蚀腐蚀性问题,可作为中长期规划利用空间。

3年来,结合多要素地质调查项目的推进,成都地质调查中心提出了成都市“东进”战略实施、钙芒硝问题防范和浅层地热能资源统筹利用等地质建议,编制了《天府新区独角兽岛浅层地热能及地下空间分层开发利用地质建议报告》《高新东区地质安全评价报告》等10余份支撑服务报告,助推浅层地热能利用,支撑服务综合防灾减灾、国土空间管制等重大决策部署。

在城市地质的助力下,今天的成都,全市轨道交通运营里程达558公里、跃居全国第4位,改造棚户区、城中村、老旧小区超过11万个,新增绿地面积3885万平方米,空气优良率较2015年提高20个百分点;城镇累计新增就业132.5万人,新建基本公共服务设施3338处,千人口医疗卫生机构开放床位数领先一线城市,连续12年蝉联“中国最具幸福感城市”榜首,“雪山下的公园城市”品牌影响不断提升。“城市,让生活更美好”已不只是一句口号,更美好的成都,让我们共同期待。

川公网安备 51010402000507号

川公网安备 51010402000507号